お知らせ

お知らせ

【2025年2月県議会】日本共産党 加藤英雄県議 代表質問

日本共産党を代表し、知事に質問します。

知事は昨年末、3月の知事選挙への再出馬を表明しました。そこで、地方自治体の一番の役割である「住民の命とくらしを守る」という視点でこの4年間を振り返ってみたいと思います。

知事就任後の前半の2年間は世界的なパンデミックであった新型コロナ感染症への対応へ全庁を挙げて力を集中してきた期間でした。

後半は、2023年の茂原市を中心とした記録的豪雨による災害が発生し、2024年には冒頭から能登半島地震への支援に奔走し、この1年余、災害対策が県政の焦眉の課題となってきたと言えます。

いうならば、県民の命とくらしを守るために千葉県はどうあるべきなのかが、根本から問われた4年間であったと私は思います。

そこで、まず新型コロナ感染症への対応です。コロナウイルス感染症初確認から5年、感染大爆発が8回も起こり、千葉県の感染者は162万人、死者は5987人と報道されています。感染ピーク時、入院できずに「自宅療養」を余儀なくされた人が続出しました。明らかに医療体制の脆弱さと病床不足を露呈したものとなりました。

公衆衛生の要であり、感染症対策の最前線に立たなければならない保健所は連続的なパンク状態となり、県から延べ3万9千人も動員したにもかかわらず、長時間労働は解消されず、混乱と疲弊した状態が続きました。

いつ襲ってくるかわからない、新たな感染症にどう備えるのか。コロナ禍の5年間は、何を明らかにしたのか。1つには保健所の弱体化と、検査体制の脆弱さ、2つには病床減らしをすすめた結果、いのちを守る必要な医療が保障されない事態になったことだと、私は見ていますが、知事の認識をお聞かせいただきたい。

二つには災害対策の強化です。被災者を救済することはもちろん、被災地の復興は被災者の住宅、生業が再建し、人が戻ってこそ地域の復興と言えます。道路の復旧などは被災者の生活再建の手段に過ぎません。

昨年2月、政府が能登地域の6市町に限定した「臨時特例交付金」最大300万円の追加支援を決定した時に、知事は「過去の災害の被災者は、なぜその支援を受けられなかったのか」「持ち家という私有財産に多額の税金が注がれる」「公平性、整合性を検討する必要がある」とまるで疑義を唱えるかのような驚くべき発言をしています。知事は、私有財産に公費は投入すべきではないと今でも考えているのか。お答えください

「被災者に公的補償を」と、阪神・淡路大震災被災者の粘り強い運動と世論の力で「被災者生活再建支援法」が創設されました。当初、住宅の再建には直接使えなかったものの、被災者と被災地の実態を背景にした運動で改善を重ね、最大300万円へと拡充してきました。

千葉県でも東日本大震災の際に、住宅被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法の支援を受けられなかった世帯へ最大300万円支給する、被災者生活再建支援事業を創設し、住宅被害などへの支援を行っています。

自然災害の被災者には何の責任もありません。私は文字通り「再建」を支援するための拡充こそ急務だと考えます。支援金は被災住宅の再建を実質的に支援する水準まで引き上げることが必要だと思うが、知事の認識はどうか。お答えください。

次に、来年度予算案に関して伺います。知事選挙が控えていることから「骨格予算」として編成され、その規模は約2兆1千億円であり、同時に示された今年度の2月補正予算、約1120億円と当初予算と一体的だとし、さらに、いわゆる「肉付け」として留保されている予算は1千億円前後としています。

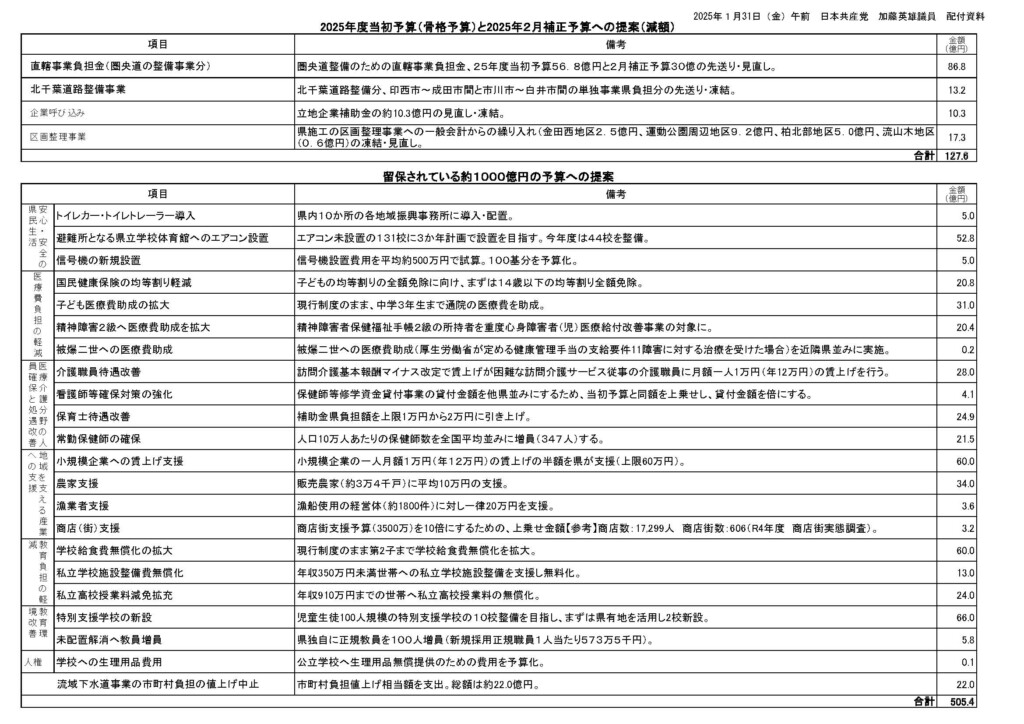

物価高騰が県民の暮らしや、中小・小規模事業者の生業を直撃している今、県の予算は、何よりも県民や事業者の営業を支えることを最優先すべきであると考えます。その立場から、示された2月当初予算の組み替えと、留保されている予算をどこに振り向けるのか、いくつか提案を行います。

まず当初予算案についてです。人件費等の義務的な経費や継続して推進していく事業などを計上したということですが、この中にも先送り、見直し、凍結すべきものがあります。その中心は不要不急な巨大開発や浪費型事業、立地企業補助金などです。

道路ネットワーク事業の圏央道直轄事業負担金は2024年度と比べ、2.1倍の56億8千万円が計上されており、2月補正分を含めると、86億8千万円の大幅増となっています。この86億8千万円は、暮らしを後回してまですすめる緊急性は乏しく先送りすべきです。同様に早期全線開通をめざしている北千葉道路整備事業の県費負担分約13億2千万円は、苦境にあえぐ県民の実態をみれば、急ぐ必要性はなく、先送りあるいは凍結すべきです、あわせてお答えいただきたい。

県内経済の活性化や雇用確保をはかるとし、知事が肝いりで進めているのが企業立地の促進です。県の将来を見据えるというなら、いま、長引く消費不況のなかで、地域経済を支え必死にがんばっている中小零細事業者が希望を持てる下支えにこそ、力をつくすべきではありませんか。当初予算には賃貸を含む新規立地、再投資など、10億3千万円余を計上していますが、このような進出企業に至れり尽くせりの予算は先送り、凍結すべきです。

県施工の区画整理事業への一般会計からの繰り入れ17億3千万円も先送り、見直すよう求めます。それぞれ、お答えください。

いくつか指摘しましたが、これだけでも当初予算で127億6千万円の財源がつくれます。

次に、留保されている、いわゆる肉付け予算をどこに振り向けるか。全体像はお手元に配布されている一覧表をご覧ください。ここでは、主なものについて具体的に提案します。

まず、県民の安心・安全を確保するための予算についてです。災害への対応として補正予算でもトイレカーの購入予算が計上されていますが、災害はいつ起こるかわからず早急な整備が必要です。トイレカーやトイレトレーラーは少なくとも、県内10カ所の地域振興事務所に、まず配置すべきだと思うがどうか。

交通安全対策として信号機の設置についてです。2024年の交通事故死者数は、東京都、愛知県に次いでワースト3となっています。県警には毎年300弱の設置要望が出されています。来年度、100基分の予算を計上し、県民の要求に応えるべきと思うが、どうか。それぞれ、お答えいただきたい。

次に、暮らしを支える社会保障にかかわる予算の拡充についてです。国民健康保険料の均等割りは、現在、国の制度として未就学児までの軽減策が行われていますが、さらに20億8千万円予算を追加し、14歳以下の均等割り全額を免除すべきです。子ども医療費助成も現行制度のまま、31億円を追加し通院を中学3年生まで無料にすべきです。

重度心身障害者(児)医療費助成制度については、20億4千万円を追加し、精神障害2級も医療費助成の対象とすべきと考えるがどうか。

合わせて、いわゆる被爆2世への医療費助成についてです。東京都や神奈川県で行っているように、2千万円を追加し、11の障害に伴う疾病治療を対象とした医療費助成を千葉県でも行うべきと考えるがどうか。それぞれ、お答えください。

次に、社会保障を支える、いわゆるケアワーカーの処遇改善についてです。

いま、訪問介護が危機的な状況となっています。訪問介護サービスに従事する職員、一人月額1万円、年12万円の賃上げ支援に必要な予算は28億円です。実施すべきです。

また、看護師の確保も急務であり、現行の修学資金貸付事業の貸付額を倍にし、他県並みとするために、4億1千万円の追加計上を求めます。

保育士処遇改善事業も24億9千万円を追加し、現行の補助額1万円を2万円へ、倍化すべきです。コロナ禍で浮き彫りになった、保健所の体制強化のために、保健師を347人増員し、全国平均並みにするために必要な予算は約21.5億円です。追加計上すべきです。あわせて、お答えください。

次に、地域経済を支える県内中小企業への支援です。物価高騰が長期化する中、中小企業では価格転嫁もままならず、大企業のように賃上げに踏み出せないでいるのが実態です。岩手県では昨年度より、中小企業の賃上げ支援事業を県独自に実施し、徳島県でも同様の事業を行っています。

千葉県では、約10万3千社の小規模企業があります。その企業が月一人1万円、年12万円以上の賃上げを行った場合、県がその半額の6万円を支援する仕組みをつくり、1社10人まで最大60万円まで支給する制度をつくれば、小規模企業の1割、1万社を支援することができます。60億円で可能であり、小規模企業への賃上げ支援に千葉県も踏み出すべきと考えるがどうか。お答えいただきたい。

教育費の負担軽減と施設整備について、まず、60億円を追加計上し、県がようやく踏み出した学校給食費無償化を第2子まで拡充する。私立高校の施設整備費への支援を約13億円上乗せして、年収350万円世帯まで全額免除に踏み出し、約24億円の予算追加で、年収910万円世帯の私立高校の授業料を無料にすべきですが、どうか。それぞれ、お答えください。

さらに、特別支援学校の教室不足・狭隘化が深刻になる中、わが党は「児童生徒100人程度の特別支援学校を10校、新設すべき」と提案しています。県立東葛の森特別支援学校の整備等を勘案し、5ヵ年計画で、今年度まず2校を整備するのに必要な66億円を予算化し、特別支援学校の新設に踏み出すべきです。お答えください。

最後に千葉県は流域下水道の市町村負担金を値上げするとしており、それは利用者である住民負担へと転化されることは明らかです。生活に必要不可欠な上下水道の負担増など、断じて認められません。その立場から、来年度下水道の市町村負担の値上げ分約22億円を追加計上し、県民負担を抑えることが必要です。お答えください。

これら県民のくらしを守り、願いに応えるために必要な予算額は、合計で約505億円です。これは当初予算の見直し減額分、128億円と、留保されている約1千億円を合わせた、1128億円の4割ほどを振り向ければ実現可能な提案です。県民の願いを出発点に、福祉、教育、医療、安全を最優先に予算執行の基準を切り替えることが今ほど求められている時はありません。それが住民福祉の増進を一番の役割としている地方自治体の責務であることを強調しておきたいと思います。

次に防災対策、とりわけ避難所の環境整備について伺います。

能登半島地震発生から1年、これまでの死者数は504人、この内、劣悪な避難環境で病気を悪化させたり、体調を崩して亡くなる、いわゆる災害関連死は276人と、すでに2016年の熊本地震を上回っています。災害関連死の3割以上が避難所生活によるものとの報道もある中、避難所の環境を向上させることが被災者の命を救うことにつながります。

政府もこの間、能登半島地震を踏まえ、6月に防災基本計画を修正し、12月には避難所の生活環境確保の取組指針や、生活支援、トイレに関するガイドラインなどを相次いで改定しています。

さらに11月の総合経済対策にも、発災時のトイレ、食事、ベッドなど避難所環境の抜本的改善への取り組み強化が盛り込まれました。

とりわけ、改定された避難所の「生活環境の確保に向けた取組指針」には、トイレの確保、食事の質の確保、生活用水の確保において、国際的な最低基準であるスフィア基準が明確に位置付けられています。

この国際的基準とは、1997年に、災害や紛争の被災者に対する人道支援活動のために策定された「人道憲章と人道対応に関する国際的な最低基準」とされているものです。被災者に劣悪な避難所での我慢を強いるのではなく、今後の生活の再建に希望を持ちながら生活できるよう、第1に、「災害や紛争の影響を受けた人々は尊厳ある生活を営む権利があり、そのための保護と支援を受ける権利を有している」、第2に「災害や紛争による苦痛を軽減するために、実効可能なあらゆる手段が尽くされなくてはならない」という2つの基本理念を掲げています。政府も位置づけを明確にした、国際的な基準であるスフィア基準とその理念を、県の防災対策、被災者支援の根幹に据えるべきと思うがどうか。お答えください

県の「災害時の緊急物資等に係る備蓄・物流の基本指針」には、発災から3日間を想定した備蓄のあり方の基本的な考え方として「市町村の備蓄・調達は、自助・共助により賄われる備蓄物資等を補完する目的で行われるもの」と自己責任が強調されています。しかし、災害時の備蓄・調達・供給は、第一義的に国、自治体の責任で行われるべきものではありませんか。そこで、国際基準、スフィアの理念に添った、災害時の備蓄のあり方として、公助の役割と自治体の責任を明確にすべきだと思いますが、お答えいただきたい。

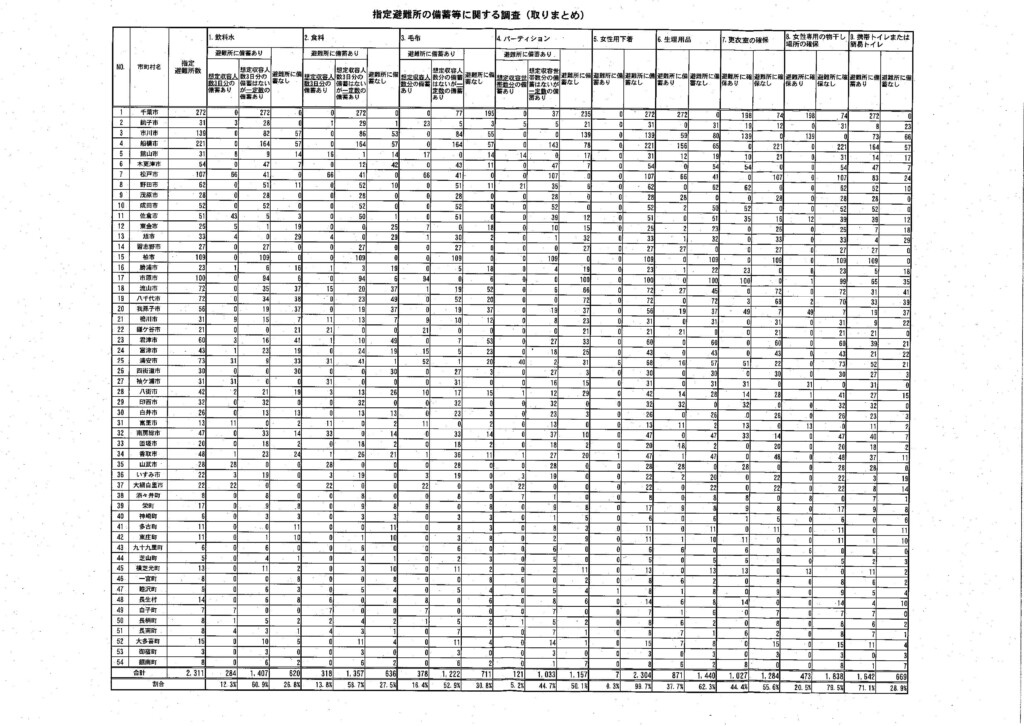

県が示した地域防災計画の修正案には、「避難所開設当初からパーテイションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよう努める」と明記されています。ということは、県内2311の指定避難所には、収容される避難者分の必要な物資が、すでに備蓄されていなければならないと考えますが、県の見解はどうか。お答えください。

問題は災害時、125万人の避難者を収容するとしている、県内の2311の避難所ごとの備蓄の現状がどうなっているのかということです。そこで、避難所ごとの備蓄の現状について伺います。

まず、発災時に最低限必要となる、3日分の水、食料と毛布などの備蓄についてです。想定収容人数分の備蓄がされている避難所数はどうか。水、食料、毛布などが避難所にまったくない「備蓄ゼロ」の避難所数はどうか。

次に県の地域防災計画でも修正された、間仕切り、パーテイションの備蓄について。パーテイション・間仕切り等が想定収容人数・世帯数分確保されている避難所数はどうか。パーテイション等がまったく確保されていない避難所数はどうか。

さらに、この間、強調されている、女性の視点を踏まえた避難所運営についてです。衣類、特に下着や生理用品が備蓄されている避難所数はどうか。更衣室等が確保されている避難所はどの程度あるのか。洗濯物の物干し場所が事前に確保されている避難所はどの程度か。

トイレ環境の整備については、改訂された国の取組指針でも、男女の設置割合や想定避難者数に対応するトイレの数も示されています。県の地域防災計画でも「より快適なトイレの設置に配慮するよう努める」とされていますが、現状で、最低限、簡易トイレが確保されている避難所はどの程度か。それぞれ、答弁を求めます。

さらに避難所の環境整備で欠かせないのが空調機器の設置です。現状では県立学校の避難所になっている132の体育館で空調設置は1校だけでした。教育長は空調設置は「今後の課題」としていましたが、やっと今回の補正予算、来年度予算で、設置に向けた費用が計上されましたが、まだほんの一部にしかすぎません。そこで伺います。いつまでに避難所体育館への空調設置を完了させるつもりなのか。せめて3ヵ年計画などで集中的に整備すべきと思うがどうか、合わせてお答えください。

次に、訪問介護事業、国民健康保険に関して伺います。

まず、訪問介護についてです。東京商工リサーチの調査によれば、2024年全国の訪問介護事業者の倒産が過去最多を更新し72件に達しています。県の調べでも、昨年度、訪問介護事業所は休止・廃止・失効数合わせて113の事業所が消えました。さらに事業所の休止は今年度21件で前年を上回る勢いとなっています。柏市内の事業所からは「募集してもヘルパーが来ない」、松戸市からは「20人いたヘルパーが5人に減り、残った2人が80歳。高齢のヘルパーが無事帰るか心配」などの声が寄せられています。睦沢町の高齢者からは、事業所が町に1ヵ所だけで「隣町からきてもらったがヘルパ―が足りず2回のサービスを1回で我慢している。希望する日時には受けられない」など深刻な訴えが届いています。県高齢者保健福祉計画では、「介護が必要になっても自分らしく安心して暮らせる地域社会を」と掲げられていますが、事態は極めて深刻です。知事、県内でもヘルパー不足や必要な介護が受けられない事態が起っていることをご存知ですか。こんなことがあってはならないと思うがどうか。原因と打開策についてどうお考えか。それぞれ、見解を伺います。

この背景には、訪問介護報酬の削減や、介護従事者の処遇が劣悪なことが指摘されていますが、県としてまず実態を把握することが必要です。実際に昨年10月社会保障推進千葉県協議会などが、県内の訪問介護事業所に実施したアンケートでは、回答した129事業所のうち約6割が「収益悪化」と答え、その理由の最多が「国の基本報酬引き下げ」となっています。また4割が「従業員が減った」、5割が「人材確保見込みなし」と答えるなど、まさに存続の危機にあるといえます。長野県が昨年行った「訪問介護事業所実態調査」では、65%の事業所が職員不足と回答するなど、同様の事態が起こっています。県として、早急に「訪問介護事業所実態調査」を実施し県内の現状を把握すべきと思うが、どうか。お答えください。

そのうえで緊急にやらなければならない、一つは介護職員の賃金の抜本的引き上げと労働条件の改善です。二つとして、とりわけ深刻な訪問介護事業所の報酬の引き上げと事業所の再建継続を応援することです。国は今年度の介護報酬改定で、「訪問介護事業所の平均利益率は黒字」だなどとして、基本報酬の引き下げを行いました。しかし、国の調査でも訪問介護事業所の約4割が「利益率ゼロ未満」の赤字となっています。要介護者の自宅を一軒一軒回る地域の中小事業所では、収入も人手も足りず大赤字となっています。理不尽極まる報酬削減には、全国ホームヘルプ協会等が連名で抗議し、日本医師会も「懸念」を表明しています。そこで伺います。訪問介護事業所の報酬削減は速やかに元に戻すよう国に求めるべきですが、どうか。県として介護事業所の経営と事業継続へ、介護職員の賃金や待遇を保障する独自の支援策を実施すべきと思うが、どうか。

三つ目に、介護基盤が消滅の危機にある地域を支える特別措置を講じることです。全国では、訪問介護事業所が空白の自治体が増えています。県内では芝山町が事業所空白、睦沢・長南・神崎・白子町には1箇所しかなく、勝浦など1市5町が2箇所、3箇所までしかない自治体が13で全体の4分の1にも上ります。事業所からは「移動に往復1時間かかり赤字が増える」高齢者からは「慣れた事業所が休止しサービスを止めた」など深刻な訴えが寄せられるなど、介護事業所は、消滅の危機に直面しています。事業者任せではなく、国費などで自治体に財政支援を行う仕組みを緊急に創設するなど、国に強く求めるべきと思うが、お答え下さい。

次に国民健康保険についてです。県の第2期国民健康保険運営方針のもと、いま何が起きているのか。私の住む柏市では、議会に「県の統一保険料に合わせる」として「今後6年間、保険料を、毎年8500円値上げする」との方針が示されました。年金くらしの夫婦2人の場合、昨年は17万3400円だった保険料が、今年は20万5000円に、6年後には36万3000円と、いまの倍以上になります。知事、物価高騰がくらしを困難にしているいま、これが高齢者が払える保険料と言えるのか。くらしを脅かす、こんな値上げはあってはならないと思うが、知事の見解を伺います。

国保加入者の多くは所得が低く、他の医療保険より保険料が高く、負担が限界になっている、いわゆる「国保の構造的問題」を抱え、市町村も運営に苦慮する事態となっています。市町村がいま行っている努力の一つが法定外繰り入れです。2021年度159億6千万円あった繰り入れは、22年度には、国や県の圧力の結果、35億8千万円にまで激減しました。しかし、23年度には84億6千万円と2.4倍に、再び増えています。県が繰り入れの解消をと、号令をかけているのに、法定外繰り入れは増えている。この事態を県はどう見ているのか、お答えください。

そもそも、なぜ法定外繰り入れを解消しなければならないのか。法的根拠がないことは県も認めています。唯一の根拠としているのが国の「運営方針策定要領」です。しかし、そこでも「解消することが重要」と述べられているにすぎません。市町村では、憲法にもとづき独自に「国民健康保険条例」「基金条例」を整備しています。そこでは「必要があるときは」国保基金に積み立てができ、「国保事業の経費に充てる場合」あるいは、国保の「財政運営上必要とするとき」は、首長の判断で「処分」する、国保会計に投入することができるとされています。そこで伺います。「自治体の条例制定権」を定めた憲法のもとで、条例によって自治体の判断で公費の繰り入れを行うことは可能ではありませんか国民皆保険制度を維持し、公的扶助によって、低所得者や困窮者を救済し、住民の最低限度の生活を保障するために行われる法定外繰り入れは、地方自治体独自の権限に属するもので、当然、認められるべきものと思うが、どうか。それぞれお答えいただきたい。

そんな中、昨年10月、印旛郡市9自治体の首長連名で、「第2期国保運営方針に関する緊急要望」が知事に提出されています。そこでは「大幅な保険税の引き上げは、社会的状況を踏まえると、大きな混乱を招くことが予測され」るとし、要望として「県は国保の共同保険者であり、財政運営の責任主体として」、県「独自の財政措置を講じること」などの4項目が盛り込まれています。しかし県は独自の財政支援については、「被保険者以外の県民に負担を求めることになるから困難」だとしています。なぜ、被保険者と、それ以外の県民を対立的に描く必要があるのか。運営方針には、国保は「日本の社会保障制度の中核であ」り、「重要な基盤」と明記されています。そもそも社会保障とは、住民どうしで支えあうものなどではありません。税の社会的再配分によって貧困、格差を是正するものであり、憲法25条に基づいて、国や地方自治体の責任で行わなければならない公的保障制度であると思うが、知事の認識はどうか、お答えください。

次に県営水道の値上げについて伺います。

昨年9月定例県議会で熊谷知事が突如として県営水道の料金値上げを打ち出し、12月議会で必要な値上げ幅は23%程度であり、一般会計からの繰り入れを実施して20%程度の値上げに抑えると答弁しました。実施時期については「2026年度を想定している」としましたが、「値上げ幅を抑える」といっても20%もの値上げは県民生活に多大な影響を与えるのは明らかです。しかも、その後の企業局からの聞き取りでは、今年5月頃に予定している千葉県水道事業運営審議会で議論を行って案をまとめ、同年度中に関係条例の改定など議会の議決を予定していると回答しました。前回の料金改定では4月実施前年の12月県議会で条例改定を行っています。今年5月に審議会に改定案を諮り、仮に前回と同じ12月県議会で条例改正を行うとしたら、県民的議論は6ヵ月程度しか保障されません。あまりにも性急すぎるのではありませんか。お答えください。

そもそも今回の20%もの料金値上げは、あまりにも影響が大きすぎます。昨年度の水道料金収入は648億円なので、「20%の値上げ」は年130億円もの負担増となります。県営水道利用者は300万人で県内人口の半分がその影響を受けます。しかも県は、来年度から流域下水道の市町負担金を約22億円も増やそうとしており、これも下水道利用者に転嫁されるのは明らかです。いま物価高が県民の暮らしを襲い、給料は上がらず、年金収入も実質目減りをしており、県民の暮らしは深刻です。政府が低所得世帯に3万円の給付金を支給しなければ乗り越えられないほどの状況です。「毎日、3食、シリアル食と牛乳だけで過ごしている」「1日2食に減らし、おかずも一品減らしている」などの声が聞こえてきています。しかも、昨年12月以前に1年以上滞納している県営水道利用者は3万0259人もいます。値上げされれば、払えない人がさらに増えるのは明らかです。20%もの値上げを実施すれば、県民生活への影響は重大だと思うが、知事の認識はどうか。お答えいただきたい。

そもそも知事は値上げが必要な理由として、物価高や人件費の高騰などによる事業費が増大し、2026年度から始まる5ヵ年の次期「中期経営計画」で赤字が見込まれることを上げています。仮に「23%」の値上げが必要だとすると150億円程度の赤字を想定していることになります。企業局では、収益的収支が50億円の赤字、その他は資本的収支だとしていますが、内容についてはいっさい明らかにせず、来年度の審議会に提示すると繰り返すばかりです。

民主主義の根幹である県民や水道利用者の理解と納得を得ることよりも、はじめに値上げありきの問答無用、まさにトップダウンではありませんか。知事、こんな姿勢でいいのか。ただちに数的根拠を示すべきではありませんか。お答えください。

付け加えて言えば、企業局は「知事には、20%値上げの根拠を示しており、それにもとづいて議会で答弁した」と話しています。ところが、その数字を明らかにするよう求めると、「精査中であり、公表は出来ない」と拒否しました。「示せないようないい加減な数字で議会答弁をおこなったのか」と重ねて聞くと、「20%『程度』としており、おおむねこの範囲に入る」と回答しています。こんな言葉遊びのようなふざけたやり方があるでしょうか。あまりにも誠意がなさすぎる、議会軽視そのものだと思うが、知事の認識をお聞かせいただきたい。

県民には料金値上げを押しつけようとしながら、一方で県営水道はこれまで多額の無駄な支出を続けてきています。この10年間の1日最大給水量は2019年度(令和元年度)で105万982㎥ですが、2021年(令和3年)に改定された長期施設整備方針では、1日最大給水量の推計値は113万4600㎥で8万㎥も多くなっています。必要施設能力にいたっては127万6800㎥としており、22万トンも多く施設を整備しようとしています。この理由について企業局は「災害や水質事故対策、施設の修繕対応」などを上げていますが、どのくらいのゆとりが必要なのか、試算はいっさいやっていません。すでに県営水道は過大な見通しの下に八ッ場ダムに参画し、北千葉水道企業団を通じて思川開発からの水も引き受けるとしています。八ッ場ダムも思川開発も無駄な公共事業として国民的批判が広がり、政権を揺るがすほどの事態となりました。こうしたムダ遣いへの反省無しに、そのしわ寄せを県民に求めるのは許されないと思うが、どうか。お答えください。

「水」は人が生きていくうえで絶対に欠かせないものであり、水道が無ければ生活が成り立ちません。県営水道を利用しているあるそば屋さんは、「蕎麦をゆでたり食器を洗ったりするのに大量の水を使うため、水道料金は月に5万円。これが2割も上がったら店の経営に大きく響く」と話しており、水を多く使う地域の業者に大打撃を与えます。

どんな理由があろうとも、安価で安定した供給が求められており、県にはその責務があると考えますが、知事の認識はどうか。知事、今回の値上げは中止を決断すべきではありませんか、はっきりとお答えいただきたい。

次に教員未配置と教職員の処遇改善について伺います。

まず、教員未配置についてです。今年度も月を追うごとに教員未配置が増加し、11月1日時点で、全体で376人となっています。

11月1日時点では、未配置全体の39%が特別支援学校で、107人となっており、未配置が4人以上という学校が14にものぼり、10人も未配置になっている学校もあります。特別支援学校37校で未配置107人、この異常事態を教育長はどう見ているのか。特別支援学校の未配置解消のためにどのような対策を講じているのか。お答えいただきたい。

わが党は未配置が7人になっている特別支援学校でお話を伺ってきました。肢体不自由の生徒たち103人が学んでいる学校です。給食やトイレは当然介助が必要になり、自立活動のからだの時間には、マンツーマンでの寄り添った指導が行われていました。この学校では、昨年10月には未配置が8人となっていました。産休や育休の代替教員が配置されなければ、学校ではその都度、指導体制を組み替えて、何とか現場のやり繰り、教員たちの努力でカバーしていると、話していました。今年度は年度当初から定数にも満たない教師集団でスタートせざるをえなかった実態も明らかになりました。教育長、一刻の放置も許されない事態だとは思いませんか。緊急的な対応策が必要だと思うが、どうか、お答えください。

わが党は2022年に「深刻な教員不足・未配置の解決をめざす提言」を示しました。柱は2つで、1つは、定数内欠員をなくすために、採用数を大幅増員しゆとりある配置とすること。2つに、休暇等代替未配置をなくすために、県単定数分を年度当初から採用し、休暇等の申請と同時に、移動・代替配置を行うというものです。

この間県教委も年度ごとの採用試験の合格者数を増やしてきましたが、問題は年度が進むにしたがって増加する産休・育休・療養休暇の代替配置をどうするのかということです。

休暇代替について、昨年、文科省も、産休・育休の代替教員は臨時的任用講師としていたが、代替者が正規の教員である場合にも国庫負担の対象とする、義務教育費の国庫負担法の改正を打ち出し、来年度から計画的な正規教員の採用を促したいとしています。

しかし、問題は正規教員の年度当初からの余裕ある配置がされていなければ、即時、代替配置は出来ません。正規教員の代替配置をどのように進めるのか、お答えください。

県の会計年度任用職員の最長雇用期間は3年です。3年の有期雇用後は、無期雇用・正規へと転換できる、正規教員への道を広げる採用の仕組みをつくることが必要だと思いますが、教育長の認識を伺います。

県の責任で行わなければならないのは、療養休暇にはいった教員の代替確保です。県単定数に組み込まれている療養休暇代替分の教員を年度当初からの採用・配置すべきとのわが党の要請に、教育長は「療養休暇代替は急遽配置することになるため、居住地区や担当教科等がばらばらであることから、年度当初からあらかじめ配置することは困難」と答弁しています。しかし、小・中学校の11月1日の未配置を見れば、その78%は小学校であり、担当教科に左右されることはありません。居住地域も考慮して、教育事務所ごとに学校に加配すれば、移動は可能ではありませんか。「3週間の猶予期間」もなく学校現場にただちに配置できる。県単定数の年度当初からの採用・配置に踏み出すべきです。お答えいただきたい。

さらに、未配置数の多い学校現場の状況を勘案し、教員定数の中から県教委事務局に配属されている、教員免許を持っている「充て指導主事」を、期限を決めて派遣・配置するなどの緊急策も講じるべきではありませんか。お答えいただきたい。

かつて教員の受け持ち授業は「1日4コマ」を基準に基礎定数が配置されていました。今は1日5コマ、6コマが当たり前で、長時間勤務を余儀なくされています。「1日4コマ」の原則で基礎定数を配置するよう、抜本的な定数改善を具体的に国に求めるべきだと思いますが、お答えください。

次にフルタイムの再任用教諭の処遇改善についてです。

昨年9月、県教委は「教員給与の見直しに係る意見」を人事委員会に提出し、給与上の措置・改善を求めています。

来年度から臨時的任用講師の処遇については、1級講師から2級教諭へと近県同様に改善するとしたことは、一歩前進です。

さらに、フルタイムの再任用教諭の給与改善も急務となっています。2022年度の、定年退職時の平均給与月額461,000円に対し、再任用採用時、約313,000円と、在職時の67%まで大きくダウンしてしまいます。毎年500人から600人の方々が、フルタイム再任用として学校現場を支えています。

県教委も認めているように、再任用教諭は、正規の教員と同様に、授業や学級担任、部活動に生徒指導と、学校運営の中心となる業務に従事しているのが現状です。そこで伺います。再任用教諭に、経験ある力を発揮してもらうために、フルタイムで働けば正規の教諭と同等の給与水準を保障する処遇改善を行うべきではありませんか。お答えください。

以上で1回目の質問を終ります。